光刻工藝貫穿整個芯片制造流程的多次重復轉印環節,對于集成電路的微縮化和高性能起著決定性作用。隨著半導體制造工藝演進,對光刻分辨率、套準精度和可靠性的要求持續攀升,光刻技術也將不斷演化,支持更為先進的制程與更復雜的器件設計。

一、光刻在集成電路制造中的地位

在制造集成電路時,常需反復多次“轉印”設計圖形到硅襯底(硅片)上,而光刻正是承擔轉印這一核心任務的關鍵步驟。通過光刻工藝,我們能夠將掩模版(亦稱掩膜版、光罩)上的線路圖形,借助光敏材料(光刻膠)和光照,精準地“曝光-顯影”到硅片表面所涂覆的光刻膠層中,并通過后續刻蝕等工序將該圖形最終“雕刻”到硅襯底或金屬層上。

由于光刻工藝區采用對光刻膠不敏感的[敏感詞]照明光源,因此光刻區域亦被稱為“黃光區”。這不僅能防止雜散光對光刻膠造成非預期曝光,還使得工程人員可以在相對安全的環境中操作,而不必在完全黑暗中進行。

二、光刻膠與曝光方式

1. 光刻膠的種類

2. 光刻膠對波長的敏感性

-

-

i線(365nm)光刻膠通常采用重氮萘醌 (DNQ) 線性酚醛樹脂體系;

-

193nm(ArF)光刻膠需使用與該波段相匹配的新型聚合物及光敏成分,i線膠配方已不再適用;

-

先進制程工藝(例如 EUV 13.5nm)更需專門的抗蝕劑材料方案。

3. 先進制程中的“正膠負顯影”技術

-

對于 16nm/14nm 及以下節點,在通孔和金屬層可使用“正膠負顯影”(PTD,Positive Tone Resist with Negative Development)工藝:

-

正膠正常情況下是“曝光后部分被顯影沖洗掉”,但通過采用負顯影液,將“未曝光”的部分清洗掉,留下的反而是“曝光區”。

-

優勢:能進一步提升細小溝槽圖形的成像對比度,對某些關鍵層(如高深寬比通孔)有顯著好處。

三、光刻工藝的主要流程

1、底膜準備

-

要徹底去除顆粒、金屬離子等污染物,以及襯底表面的水分。

-

提升襯底表面與光刻膠之間的黏附力,從而減少后續光刻中因膠層脫落造成的缺陷或圖形變形。

-

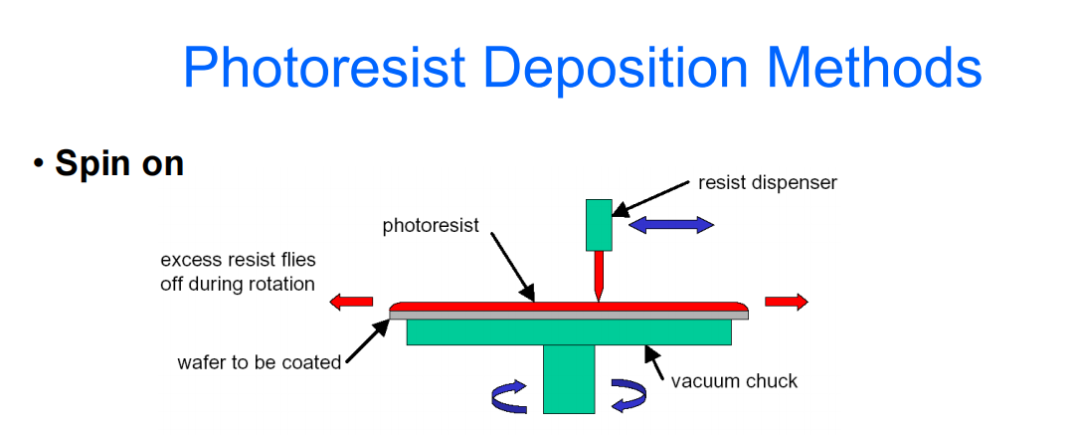

將硅片置于旋涂設備(涂膠機)中,通過高速旋轉使液態光刻膠均勻鋪展;

-

旋轉速度、膠液黏度和旋涂時間共同決定光刻膠膜厚度和均勻度。

-

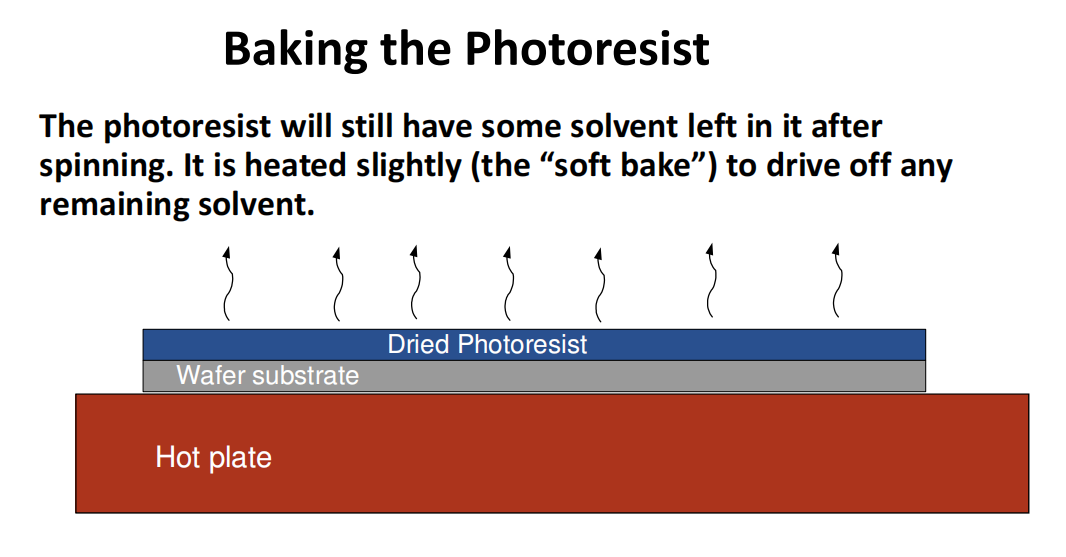

通過低溫烘烤(一般 90~120°C 左右,具體視膠種而定),驅除光刻膠中的溶劑;

-

增強膠層與襯底的黏附性,提高厚度均勻性,為后續曝光顯影奠定基礎。

-

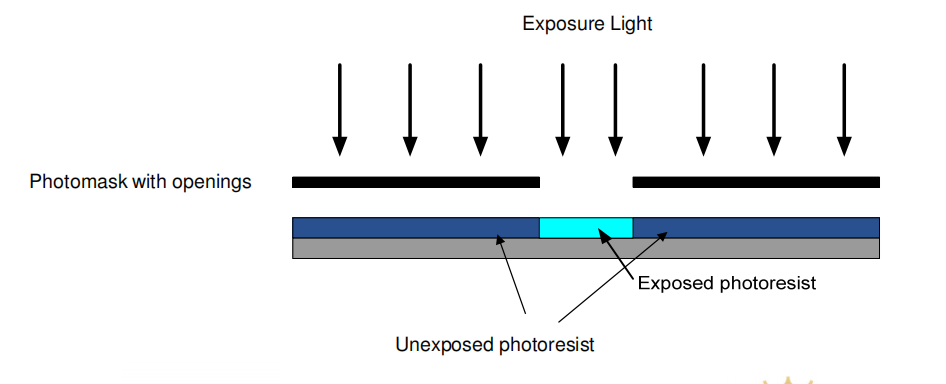

將光刻機中的掩模版圖形與硅片上已形成的前層圖形進行精確對準,確保層與層之間的電路通路和垂直位置吻合。

-

對準精度是衡量光刻工藝質量的重要指標之一,也決定最終器件能否達成期望的尺寸與性能。

-

使用特定波長的光源照射光刻膠,令光刻膠發生光化學反應;

-

193nm 的 ArF、365nm 的 i線等光刻工藝各具優勢和局限,需要配合不同的設備與膠種。

-

光刻機是整條產線中最昂貴、最關鍵的裝備,其技術水平往往代表了一條生產線能否沖擊更先進制程節點。

曝光后烘(Post-Exposure Bake, PEB):

-

對于深紫外 (DUV) 光刻膠,PEB 有助于去除保護基團,從而使膠層能更好地溶解于顯影液;

-

對于傳統 i線光刻膠,PEB 可以減弱膠層中的駐波現象,提升圖形側壁的平滑度和形貌穩定性。

-

利用顯影液將曝光后(對正膠而言)可溶解的區域去除,將掩模版的圖形“顯”出來;

-

顯影溫度、時間、顯影液濃度與清洗流程等都是影響線寬控制和圖形完整度的重要因素。

-

又稱“堅膜烘焙”,將顯影后光刻膠的殘余溶劑和水分進一步去除,使得膠層更加堅硬;

-

提高了光刻膠在后續刻蝕工序中對等離子體等惡劣環境的耐受力。

-

通過自動光學檢查(或圖像識別系統)對顯影后圖形進行缺陷檢測;

-

若缺陷量超出可接受范圍,則判定為不良品,通常采取報廢或返工處理(光刻是少數可以“返工”的工藝之一,能夠通過去膠重新涂膠、再曝光來彌補錯誤,減少廢片損失)。

四、光刻工藝關鍵指標

-

分辨率 (Resolution)

-

能夠清晰分辨并成像的最小線寬/空間尺寸,是判斷光刻工藝極限能力的重要指標。短波長(如 193nm、13.5nm)并結合高數值孔徑(NA)鏡頭能實現更高分辨率。

-

靈敏度 (Sensitivity)

-

指光刻膠能在多大光劑量下充分發生化學變化。靈敏度過低意味著需要較長曝光時間或更高劑量,易增加發熱、材料損傷或產能損失;靈敏度過高則可能因工藝窗口過小而造成穩定性下降。

-

套準精度 (Alignment Accuracy)

-

反映不同層圖形之間的重合偏差;隨著制程線寬愈來愈小,套準誤差若過大將導致器件性能變差甚至失效。

-

缺陷率 (Defect Rate)

-

表征在曝光/顯影環節中是否產生不良孔洞、污點、圖形畸變等,缺陷率直接關系到最終良品率和成本。

五、類比與直觀理解

-

“膠片攝影”類比:可以將光刻理解為給“涂有感光材料的膠片”曝光并沖洗顯影的過程。掩模版好比底片,硅片表面的光刻膠好比膠片乳劑,曝光時將圖形“拍攝”下來,顯影時則沖洗出圖形。不同之處在于半導體工業對尺寸和精度的要求極高,且種種化學及物理條件須精確控制。

-

“沖洗返工”優勢:在大多數半導體工藝步驟中,一旦發生錯誤往往難以挽回,而光刻能夠通過再次“沖洗”掉光刻膠,重新涂膠與曝光來挽救某些失誤,這也是光刻工藝相對獨特之處。

六、總結與展望

-

總結:光刻是將設計電路轉移到硅片表面的核心步驟,從襯底清洗、光刻膠涂布、對準與曝光、顯影到堅膜與檢測,每一環節都有其嚴格的參數控制與質量要求。光刻膠的選擇與光源波長匹配、曝光機性能與套準精度等都深刻影響最終制程的線寬與良率。

-

展望:隨著制程不斷邁向 7nm、5nm、3nm 乃至更小線寬,傳統 DUV (ArF) 光刻逐漸由多重曝光或混合工藝與 EUV 光刻共同支撐。下一代光刻技術不僅在波長上更短(EUV 13.5nm),設備與材料體系也變得更復雜昂貴。如何提高光刻膠抗蝕刻能力、解決 EUV 的掩模缺陷與光源效率問題等,仍是行業重點攻關的關鍵課題。

免責聲明:本文采摘自“老虎說芯”,本文僅代表作者個人觀點,不代表薩科微及行業觀點,只為轉載與分享,支持保護知識產權,轉載請注明原出處及作者,如有侵權請聯系我們刪除。